Froid, appétit et métabolisme — quand vos gènes décident comment vous passez l’hiver

Les citrouilles illuminent encore les porches, les enfants croulent sous les bonbons et les tablettes de chocolat ont soudainement une espérance de vie très courte.

Rien de plus normal : notre corps réclame de l’énergie à mesure que les journées raccourcissent et que le froid s’installe.

Mais pourquoi certains brûlent les calories du sac d’Halloween sans effort, tandis que d’autres les transforment aussitôt en réserve “anti-froid” ?

La réponse se trouve en partie dans nos gènes du métabolisme et de la thermogenèse — ces petits interrupteurs biologiques qui décident comment notre organisme dépense ou stocke l’énergie.

UCP1 : la génétique de la chaleur

Le gène UCP1 (Uncoupling Protein 1) joue un rôle clé dans notre capacité à produire de la chaleur à partir des graisses.

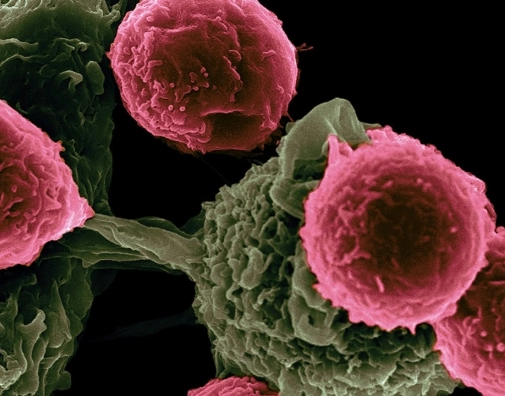

Il est principalement actif dans la graisse brune — un type de tissu adipeux qui, contrairement à la graisse blanche, brûle de l’énergie pour générer de la chaleur.

En activant UCP1, notre corps enclenche un processus appelé thermogenèse : les mitochondries “découplent” la production d’énergie, libérant la chaleur nécessaire pour maintenir la température corporelle.

Certaines variantes génétiques d’UCP1 rendent cette activation plus efficace, favorisant une meilleure tolérance au froid et une dépense calorique plus élevée.

Chez d’autres, l’expression du gène est plus faible — la graisse brune reste “endormie”, et le corps compense en stockant davantage.

Des études menées en Scandinavie et en Sibérie ont montré que l’UCP1 est plus actif chez les populations adaptées au froid extrême : une véritable signature génétique de l’évolution.

ADRB3 : l’interrupteur de la combustion

Autre acteur clé du métabolisme hivernal : le gène ADRB3, qui code pour un récepteur adrénergique activé par la noradrénaline.

Lorsqu’il est stimulé (par le froid ou l’activité physique), il envoie un signal pour activer la lipolyse, c’est-à-dire la combustion des graisses.

Mais tout le monde ne répond pas de la même façon à ce signal.

Certaines variantes du gène ADRB3 (notamment la mutation Trp64Arg) ralentissent cette réponse, rendant la combustion moins efficace et favorisant la prise de poids, surtout en période de sédentarité ou de surconsommation calorique — typique de nos hivers québécois.

En clair, si votre voisin perd du poids dès qu’il marche dans la neige, pendant que vous avez l’impression de “stocker l’hiver”, ce n’est pas une injustice : c’est une variation génétique métabolique.

FTO : le gène de l’appétit

Le troisième gène souvent cité dans la recherche sur le métabolisme hivernal est FTO (“Fat Mass and Obesity-associated gene”).

Il influence la sensation de satiété et la régulation de la leptine, l’hormone qui signale au cerveau que nous avons suffisamment mangé.

Les personnes porteuses de certaines variantes du gène FTO ressentent moins la satiété et ont tendance à préférer les aliments riches en sucre et en gras — une combinaison redoutable lorsque le froid augmente nos besoins énergétiques.

En d’autres mots, à la veille d’Halloween, FTO est ce gène qui vous murmure : “un petit dernier, juste pour le plaisir”... puis un autre.

Gènes, environnement et adaptation saisonnière

Ces gènes n’agissent jamais seuls : ils interagissent avec notre environnement, notre alimentation, notre niveau d’activité et même notre exposition au froid.

- Le froid modéré (marche en plein air, douche fraîche) stimule l’expression d’UCP1 et d’ADRB3.

- L’exercice régulier active la dépense énergétique et réduit l’effet de certaines variantes “stockantes”.

- Une alimentation riche en protéines et en bons gras (poisson, noix, avocat) stabilise la satiété et module l’activité d’FTO.

Ce dialogue constant entre nos gènes et nos habitudes s’appelle l’épigénétique.

Et c’est une bonne nouvelle : même si nos gènes fixent certaines tendances, notre style de vie reste le chef d’orchestre.

Comment adapter son hiver selon son ADN

- Favoriser les protéines maigres et les bons gras : ils stabilisent la glycémie et évitent les fringales.

- Sortir à la lumière du jour : elle régule nos hormones et soutient le métabolisme.

- Bouger un peu chaque jour, même à basse intensité : la régularité compte plus que la performance.

- Explorer son profil génétique : les tests ADN bien-être peuvent révéler si vos gènes favorisent la dépense énergétique ou le stockage, et comment ajuster votre routine.

En conclusion

Entre la tentation des sucreries d’Halloween et les longues soirées d’hiver, notre métabolisme entre en mode “survie”.

Mais au lieu de le juger, il faut apprendre à le comprendre : il ne fait qu’exprimer son héritage génétique.

Certaines personnes sont nées avec un métabolisme “radiateur”, d’autres avec un métabolisme “stockeur” — et c’est parfaitement naturel.

L’important, c’est d’apprendre à écouter son corps, à bouger à son rythme… et à savourer son chocolat chaud sans culpabilité.

Votre ADN a des réponses.

Bibliographie scientifique

- Nedergaard J. et al. (2019). Brown adipose tissue and the regulation of energy balance. Nature Reviews Endocrinology.

- Cypess A.M. et al. (2015). Activation of human brown adipose tissue by cold exposure. Journal of Clinical Investigation.

- Weyer C. et al. (1999). The Trp64Arg mutation of the ADRB3 gene and its association with obesity and insulin resistance. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

- Speakman J.R. et al. (2008). FTO gene and obesity: mechanisms and evidence. Obesity Reviews.

- Lidell M.E. et al. (2013). Human brown adipose tissue: function and physiological significance. Physiological Reviews.

Test de nutrition

Découvrez comment votre génétique influence la manière dont votre corps réagit à différents régimes et nutriments grâce à notre test de nutrigénétique innovant.

Autres Nouvelles

VOIR PLUS